今回は、有給休暇というものを「お金に換算して考えてみる」というテーマで考えてみようと思います。今回の視点は、労働者としてではなく、クリニック経営者としての立場からです。

勤務医の立場で考えると、有給休暇の価値は非常に大きく、特に医師の場合は給与水準が高いため、例えば20日間も有給が残っていると、100万円を超える価値を持つケースもあります。1か月休んでも大丈夫なくらいの休暇が溜まっている、というのは実際に起こり得ることです。

一方で、今回はクリニックを経営する立場で、有給休暇を「負債」として捉えてみたいと思います。現在、常勤の職員さんや非常勤の医師を雇っている先生も多いと思いますが、有給休暇をきちんと全員が消化しているクリニックというのは、実際にはそれほど多くありません。有給休暇は職員にとっては“資産”ですが、経営者にとっては“将来的に支払う義務が発生する可能性のある負債”でもあるわけです。その意味で、一度お金に換算してみると、見えてくるものがあると思います。

有給休暇の日数と法的なルール

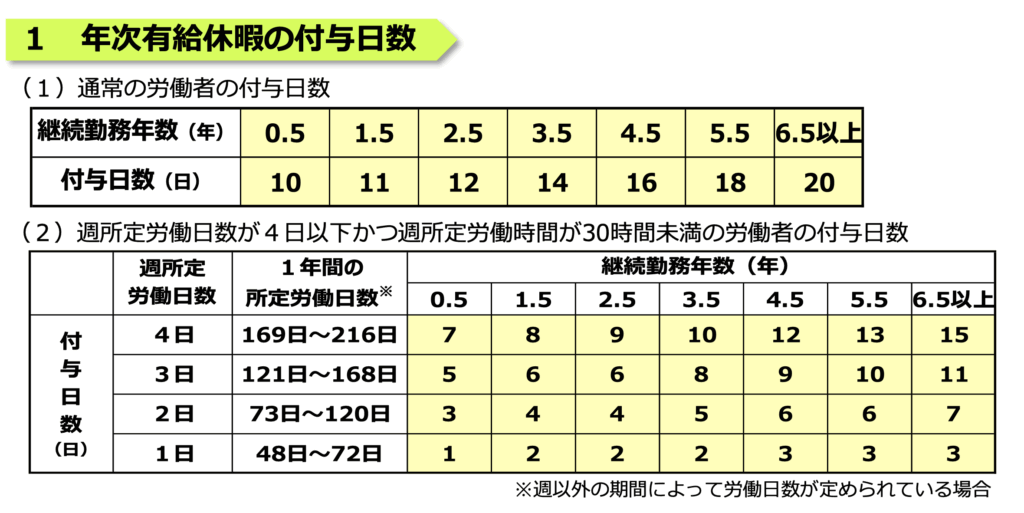

そもそも有給休暇はどのくらい付与されるのかという点については、厚生労働省のガイドラインに明確に定められています。これは就業規則や職場の慣習に関係なく、労働基準法に基づいて発生する権利です。常勤で週5日勤務している職員であれば、勤務年数に応じてかなりの付与日数があります。特に年間10日以上の有給休暇が与えられている場合、企業側にはその半分以上を確実に消化させなければならないという義務もあります。罰則が伴う場合もあり、ここ数年でかなり厳格化してきています。

こうした流れの中で、常勤職員にはある程度整備されているケースが増えましたが、非常勤やアルバイトのスタッフにも本来は有給休暇が発生するという点が、まだ十分に理解されていないクリニックも少なくありません。知らず知らずのうちに未対応のままになっているケースも多いのが実情です。

有給休暇の具体例で考える

もう少しイメージしやすいように、いくつか具体例を挙げてみましょう。

厚生労働省が発布する、上記の年次有給休暇の付与日数から資料を抜粋して考えてみます。(細かいルールは、原本をご覧頂ければ幸いです。)

週5日常勤職員の場合

例えば、週5日勤務の常勤職員の場合、入職から3年半経過した時点で、労働基準法上は年間14日の有給休暇が付与されます。

この付与日数は、上記のように勤続年数に応じて段階的に増えていき、6年半を超えると年間20日に達します。つまり、勤続年数が長い職員ほど、付与される有給日数も増えていく仕組みになっています。

また、有給休暇には付与から2年間の時効があり、使い切れなかった日数は翌年に繰り越すことができます。上記の例では、入職から2年半の時点で12日が付与され、3年半の時点で14日が付与されるため、この時点で職員が保有している有給休暇の合計は 26日(=12日+14日) になります。 つまり、1年分の付与だけを見るのではなく、**繰越を含めた「保有残日数」**が実際の経営上の負担として意識すべきポイントです。

週2日パート職員の場合

もう一つの例では、週2日勤務のパートスタッフの場合を考えてみます。繰り返しになりますが、パートやアルバイトでも有給休暇は発生します。

労働基準法では「比例付与」という仕組みがあり、週2日の勤務であれば、上記の表に基づいて、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。たとえば週2回のパート職員でも、長く勤めている方で、たとえば入職から6年半経過した場合、その時点で年間7日もの有給休暇が付与されます。

この場合も、時効の2年間は繰り越し可能なので、前年の有給を消化せずに持ち越している場合、入職から5年半経過時点で、6日の有給休暇が発生しているため、6+7で、最大で13日分の有給休暇を保有していることになります。

このように、常勤・非常勤を問わず、スタッフの勤務形態や勤続年数に応じて有給休暇は確実に発生します。

有給休暇を金額に換算してみる

あまり直視したくない現実ではありますが、スタッフが保有している有給休暇の残日数に、その人の日給を掛けて計算してみると、経営的なインパクトが見えてきます。例えば、有給休暇が10日残っているスタッフさんで、日給が1万円だとすると、その方の有給休暇は10万円分の「権利資産」ということになります。裏を返せば、経営者側は10万円分の「潜在的な支払い義務」を抱えているとも言えるのです。

これはもちろん実際の借金ではありませんが、会計的な発想でいえば「将来的に発生しうる支出」として認識しておく価値があります。すべてのスタッフの分を合計してみると、小規模なクリニックでも数十万円、大規模な医療法人であれば数百万円規模になることも珍しくありません。実際に数値化してみると、その重みを実感できるはずです。

医師を雇用している場合の影響

特に医師を雇っている場合は、この影響が一段と大きくなります。医師の日給は保険診療の場合、一般的に8万円前後です。もし非常勤の先生が有給を全く取らずに5日分の権利を持っているとすると、その時点で40万円分の有給休暇が未消化という計算になります。これは決して軽視できる金額ではありません。事務スタッフの有給でも無視できない額になりますが、医師クラスの報酬水準では経営上の影響がさらに大きくなります。

有給休暇は実際の借金ではないが

お金に換算してみると「こんなにあるのか」と驚く先生も多いかもしれませんが、もちろんこれは今すぐ支払うべきものではありません。今回は、有給休暇というものをお金で捉えることで、より実感しやすく、経営的にも意識しやすいという観点での思考実験です

また、社会保険の適用を受けている事業所では、社会保険料(健康保険+厚生年金)のコストを考慮して給与設計をしていると思いますが、有給休暇分のコストまでは意識していないケースが多いです。今後は「有給を全て使われた場合でも経営が回る給与体系か」という視点を持つことが、持続可能な経営のために不可欠になってくると思います。

有給取得によって発生する間接的なコスト

もう一つ、見落としがちなのが「有給を実際に取られた場合のコスト」です。職員が休んだ際に、他のスタッフがその分をカバーできれば問題ありませんが、実際には業務が回らず、臨時で派遣スタッフを呼んだり、代替の人件費が発生することがあります。その場合、有給休暇の支給分に加えて、追加の人件費が発生し、結果的に二重のコストになる可能性があります。

したがって、クリニックとしては、できるだけ業務に支障が出ない時期に休暇を取ってもらうよう調整することが望ましいのですが、有給休暇は原則として労働者が自由に取得できる権利です。時季変更権を行使できるのは一部の条件下に限られており、基本的には「休みたい」と言われたら理由を問わず認めなければなりません。経営者としては、その前提を理解したうえで、仕組みとして対応できる体制を整えておくことが求められます。

このように、有給休暇をお金として見つめ直すと、普段見えていなかったコスト構造が浮かび上がってきます。実際に借金ではありませんが、経営者としての責任と視野を広げる一つのきっかけとして、有給休暇の「経済的価値」を一度計算してみることは経営を見直す意味でもおすすめです。