以前の記事で、紙の問診票ではなくGoogleフォームを使った電子問診票をおすすめしたことがありました。少し間が空いてしまいましたが、改めて現場での使い方や、導入する際のポイントを整理しておきたいと思います。

最近では予約システムに問診機能が組み込まれているクリニックも増えていますが、「予約システムまでは導入していない」「既存システムには問診機能がない」というケースも少なくありません。そんなクリニックにとって、Googleフォームは無料かつすぐ始められる選択肢になります。

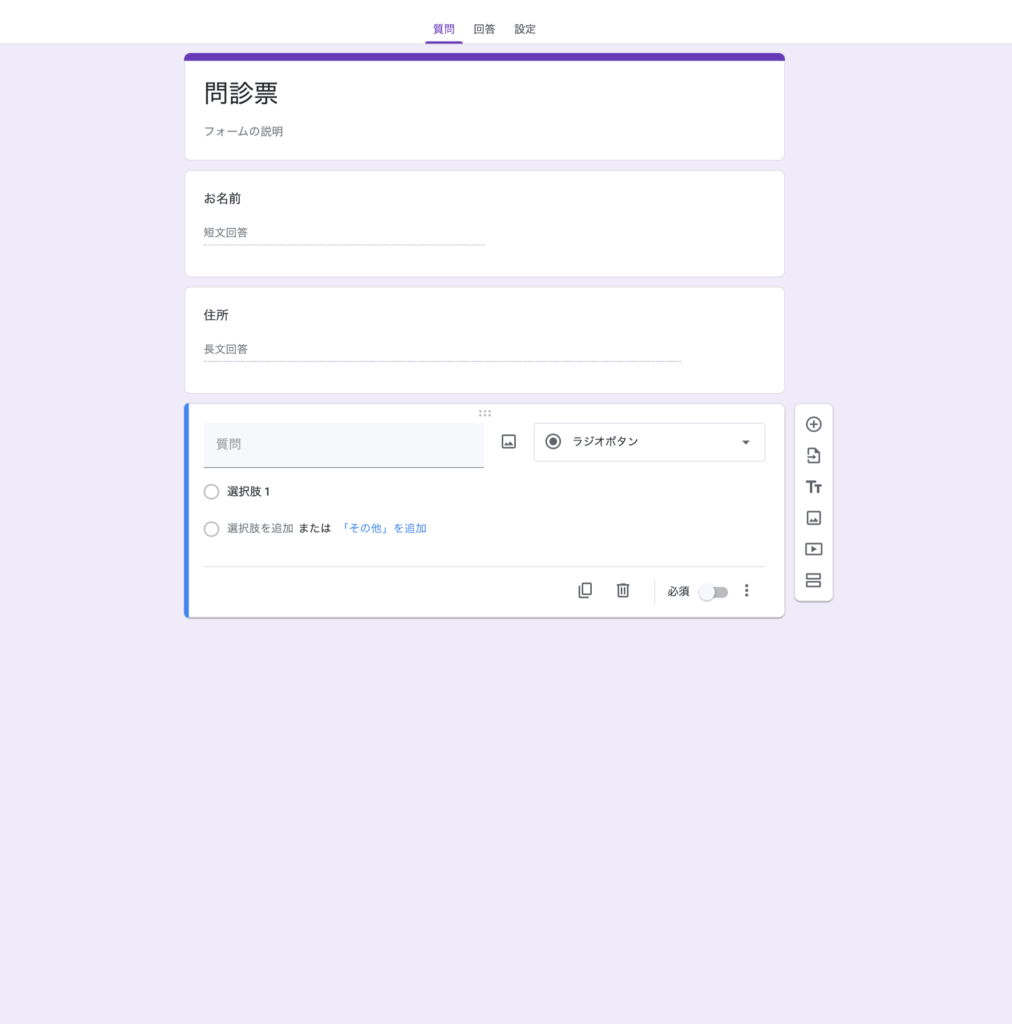

Googleフォームの特徴と利点

GoogleフォームはGoogleの無料サービスの一つで、Googleアカウントがあれば誰でも利用できます。

クリニック専用のアカウントを新たに作成して運用するのがよいでしょう。

フォームの作成は非常に簡単で、質問項目と回答形式(チェックボックス・ラジオボタン・自由記述など)を柔軟に設定できます。条件分岐なども使えるため、年齢や症状によって質問を変えることも可能です。無料でここまでの機能を使えるのは非常に優秀です。

また、回答があった際にメールで通知を受け取る設定や、スプレッドシートに自動転記して一覧化する機能もあります。

操作は直感的にできますので、まずは触ってみるのをおすすめします。詳しい操作方法を開設しているサイトもあるので、本格的に使いたいと思えば、作り込むことも可能です。

QRコードと組み合わせる運用方法

Googleフォームで実務で運用する際にはQRコードと組み合わせて使うことがポイントです。

Googleフォームで問診票を作成すると、フォーム専用のURLが自動的に発行されます。

これをQRコード化して患者さんにお示しすることで、患者さんがスマートフォンから直接アクセスし、来院時にその場で入力してもらうことができます。いまやスマートフォンを持っていない患者さんのほうが少ない時代でQRコードも世間にかなり普及していますので、スムーズに回答してもらえると思います。

URLの発行方法

詳しい操作方法は専門サイトに譲りますが、URLの発行は下の画像のように、操作するとすぐにできます。URLは短縮にするほうが扱いやすいです。

QR コードにする方法

問診票のURLをQR コードに変換するのは、専用のサイトで簡単にできます。どのサイトでもよいですが以下ではひとつ具体的なサイトをでお示しします。

発行したURLをこちらのQRのススメというサイトで、冒頭にある「URLをQRコードにします」の部分に打ち込み、作成するをクリックすると、QRコードは一瞬で作成できます。こちらをワードに貼って、問診票と書いて印刷して、クリニックに用意しておけばOKです。

ちなみにQRコードは問診票以外にも、クリニックのHPのご案内などにも使えるので、応用範囲が広いです。名刺に載せることも可能で、実際に私も行っています。

運用のヒント

発熱外来などでは、こちらの非接触の問診票は非常に重宝します。事実COVID-19が流行したときに、問診票でこちらのGoogleフォームを使うクリニックは結構ありました。最初は発熱外来だけでも運用してみてもよいと思います。

回答はリアルタイムで、ほぼタイムラグなしで反映されます。それを利用して、実際、私は来院された患者さんのチェックインのプロセスで、一時期この方法を使っておりました。リアルタイムなのはかなり強いです。

使い込みたい先生は、Google Apps Script(GAS)を使えば、かなり便利に仕様できます。いまはできるかわかりませんが、LINEのAPIが使えたときは、LINEに新規問診の通知をすることもできました。Google Apps Script(GAS)を使用すれば応用範囲はかなり広がります。

導入のハードルは低い

Googleフォームは無料で使える上に、特別な機材やシステム契約も不要です。「問診をデジタル化したいけれど、専用システムを導入するほどではない」と考えているクリニックには、非常に現実的な選択肢になります。

紙の問診票から完全に移行しなくても、まずは「一部だけ電子化する」「新患だけフォーム入力にする」など、お試し感覚で始めてみるのがおすすめです。合わなければやめればいいだけですし、電子化が思った以上に気に入れば本格的に導入することもできます。電子カルテに対応した予約問診ソフトを入れることもできますし、Googleフォームも実務に十分耐えられる仕様です。

このGoogleフォームの活用は、システム投資を抑えつつ電子化を進めるための小さな一歩です。導入そのものが目的ではなく、現場の負担を減らし、患者さんとのやり取りをスムーズにすることがゴールです。そういう意味では、Googleフォームは「最初の一歩」として非常に良いツールだと思います。