一般的処方加算という算定項目があります。先生にはご存知の通りですが、一般名で記載して、ジェネリック医薬品に誘導し、医療費を削減する目的で設定されているものです。これは制度やがやや複雑で、古い薬でも加算できないものあり、慣れが必要です。またわずかですが、チリツモでクリニック経営にも関わってきます。今回は一般名処方加算の制度について考えていきます。

(※今回の内容は令和6年6月改定のルールに準じています)

一般名処方加算

制度の目的としては、先発品から後発品の利用を促すことで、医療費を抑制しようとする意図で始まったものです。しかし後述しますが、ルールを熟知すると、逆に処方数が増える可能性がある矛盾を抱えているものです。

一般名処方加算の種類

一般名処方加算には、「一般名処方加算1」、「一般名処方加算2」があります。

「一般名処方加算1」を算定するケースは、「一般名処方加算対象の薬剤を、すべて一般名処方した場合」です。しかしヒルドイドなど、一般名処方加算対象の薬剤にも関わらず先発品を指定した薬剤が一つでも混じれば「一般名処方加算2」となります。ヒルドイド一種類のみ処方する場合は、一般名処方加算は当然算定できません。もちろん先発品しかない薬など、一般名処方加算対象の薬でない場合は、一般名でないものが処方箋に混じっていても、「一般名処方加算1」を算定できます。

また下記の「加算1・2」に該当する薬剤の場合は、その薬、1剤だけの処方でも、「一般名処方加算2」を算定できます。

ちなみに、「一般名処方加算1」は100円(10点)、「一般名処方加算2」は80円(8点)です。

一般名処方加算区分、「加算1」と「加算1・2」の違い

薬剤の方のルールとして、上記と紛らわしいですが、一般名処方加算区分というものがあり、「加算1」と「加算1・2」の2種類の薬が存在します。

「加算1」の薬を1種類のみ出す場合、一般名処方加算は算定できません。「加算1」の薬の場合は、一般名処方加算対象の薬を2種類以上の薬を処方した場合に、一般名処方加算を算定できます。

しかしながら「加算1・2」に該当する薬剤の場合は、1種類でも一般名処方加算を算定することが可能になります。

具体例

説明だけだとわかりにくいので、以下で具体例を挙げてみます。

「一般名処方加算」が算定できないケース

アセトアミノフェン錠500mgのみを処方する場合。

アセトアミノフェン錠500mgは一般名処方加算区分、「加算1」の薬剤なので、この場合、アセトアミノフェンを一般名で記載しても、一般名処方加算は算定できません。

カルボシステイン錠250mgのみを処方する場合

カルボシステイン錠250mgは一般名処方加算の対象から外されてしまったので、こちらを単剤でたとえ一般名で書いて処方しても、一般名処方加算は算定できません。

「一般名処方加算1」が算定可能なケース

アセトアミノフェン錠500mgとデキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mgを処方する場合。

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mgは一般名処方加算区分、「加算1」の対象です。アセトアミノフェンも一般名処方加算区分、「加算1」の対象で、どちらも一般名で記載する今回のケースは、「一般名処方加算1」を算定可能です。

アセトアミノフェン錠500mgとデキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mgとカルボシステイン錠250mgを処方する場合。

カルボシステイン錠250mgは一般名処方加算の対象外ですが、こちらが入っていても、上記のようにほか条件を満たしているので、こちらは「一般名処方加算1」を算定可能です。

「一般名処方加算2」が算定可能なケース

ロキソニン錠60mgのみを処方する場合。

ロキソニン錠60mgは一般名処方加算区分「加算1・2」に該当する薬剤です。そのため、この場合はロキソニン1種類のみの処方でも、「一般名処方加算2」を算定することが可能です。

アセトアミノフェン錠500mgとデキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mgは一般名で処方を行い、ヒルドイドクリーム0.3%のみ、先発品を指定して処方する場合

こちらのケースでは、一般名処方加算の対象になるヒルドイドを、敢えて先発品で指定して処方しているため、他の薬剤を一般名で記載しても、「一般名処方加算2」の算定となります。

収益への影響

令和6年6月の診療報酬改定で、処方箋料が引き下げられ、事実上、一般名処方加算とセットでないと従前の診療費を維持することが困難になりました。薬を多種類を出している場合は、影響は少ないですが、先発品しか発売されていない薬を出している患者さんや、一般名処方加算から外されてしまった薬を処方している患者さんの場合は、影響があります。

点数としても、一般名処方加算1の場合は100円もの収益差が出ることになりますので、看過できない数字です。

一般名処方加算の対象薬剤の情報源

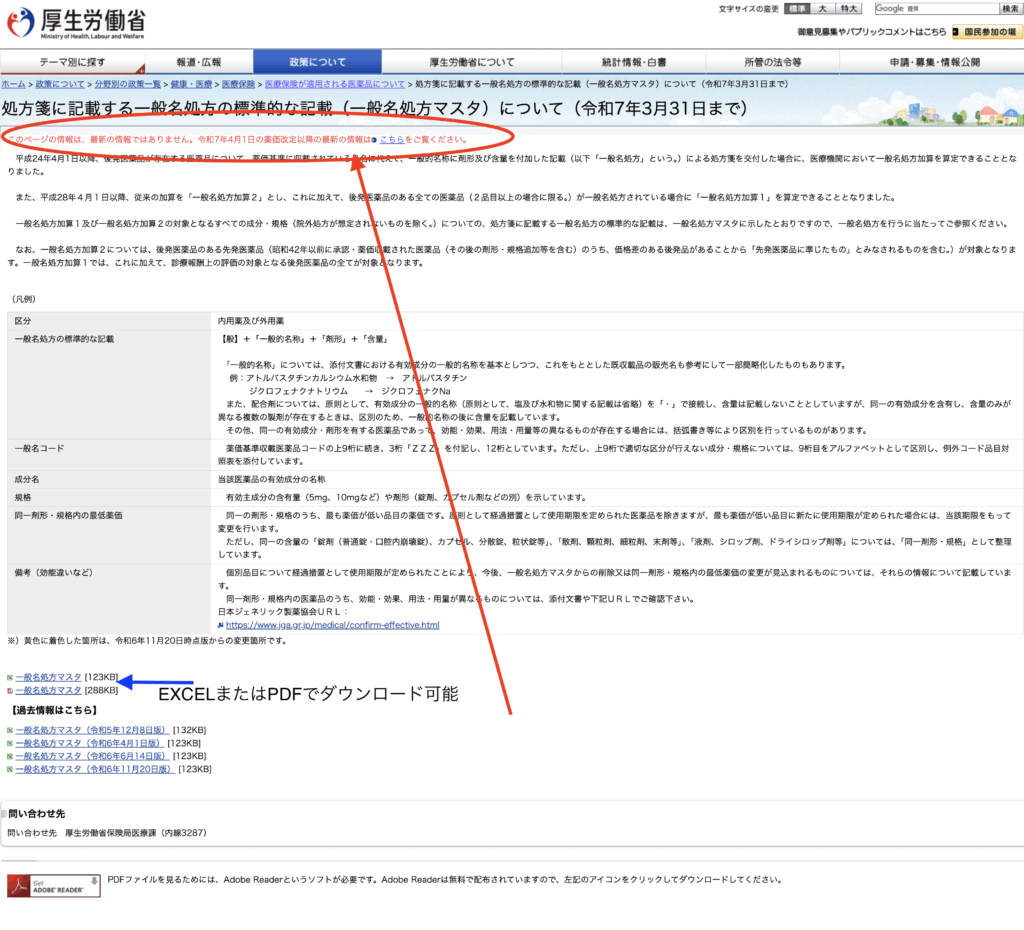

一般名処方加算の対象薬剤は厚生労働省のページからダウンロードできます。(参考記事→処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について)

これは頻繁に更新されるので、最新情報をチェックして下さい。最近は外される薬剤が増えている印象です。

改定がある場合は、上の方に最新情報へのリンクが掲載されていますのでチェックして下さい。

同じ薬剤でも、一般名処方加算区分「加算1」、「加算1・2」が混合するケースもある

上の資料をみていただくと分かりますが、薬剤によっては同じものでも、容量や形態によって、加算区分が異なる場合があります。

例えばトラネキサム酸錠250mgの場合は、「加算1」であるものの、トラネキサム酸錠500mgは「加算1・2」となっています。

これを踏まえると、トラネキサム酸を単剤で処方する場合、トラネキサム酸錠250mg×6Tを処方した場合は、一般名処方加算は算定できませんが、トラネキサム酸錠500mg×3Tを処方する場合は、「一般名処方加算2」が算定できるという不思議なことが起こります。同じ薬効の薬を処方しても、収益では80円の差がでてくるわけです。これは知っているか、知っていないかで、差が出てしまいます。

収益確保のために処方量が増える可能性がある

一般名処方加算は医療費削減のために制定された項目と思われますが、このルールを熟知すると、逆に医療費が増大するリスクがあると考えられます。

本来なら、一般名処方加算区分「加算1」の薬を一種類のみ、例えばアセトアミノフェンのみの処方で医学的には問題ないと思われるケースでも、収益確保のために、トラネキサム酸を同時に処方して、「一般名処方加算1」を取ろうとすることも想定されます。これは本来の医療費削減目的からは大きく外れてしまい、どうなのかと思います。

しかしクリニック経営が全国的に厳しいのは周知の通りですので、今後このような処方を行う医師が増えてくる可能性も否定できません。個人的には、このルールを熟知して、必要な場合にトラネキサム酸錠250mg→500mgに変えることで、増収を狙うというのは、ルールにも則っており、戦略上非難されるものではないかと思いますが、必要ない薬を追加してまで一般名処方加算を取ろうとするのは、さすがにマズイのではないかと思います。

レセプトをある程度理解することは、収益や適正な運営に効果がある

今回のことを意識して普段診療を行う医師は少ないと思います。特に同じ薬剤でも形態や容量の違いで一般名処方加算区分が変わるケースがあることをご存知の先生は多くないかと思います。

ほんの少しのことではありますが、今回のようにレセプトのルールを意識して診療を行うと、経営に好影響を与える可能性があります。普段はレセプトを事務さんに任せている先生も、よく使う項目については、調べてみると良いかと思います。

またカルテ記載や患者さんへの説明など、レセプトルールを意識すると、保険診療のルールに則った診療が提供できるかと思います。新規個別指導の際も自信を持って臨めると思います。